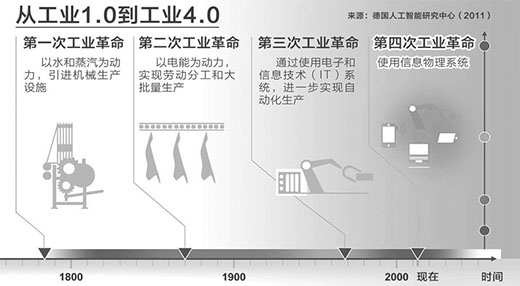

从全球制造业第一大国跃升至制造业强国需要多久?按照今年5月印发的《中国制造2025》所勾勒的战略蓝图与升级时间表,只需十年。在这份被誉为中国版“工业4.0”的文件中,中国将力争在十年内迈入制造强国行列,并在建国百年时跻身世界制造强国前列。如今,这一文件落地数月,但对于许多刚完成了自动化的制造业企业而言,智能制造还只是一个愿景,道阻且长。

兴趣强烈,却理解不足

相比于德国企业清晰的升级目标,国内很多企业对工业4.0与智能制造虽然很感兴趣,但往往并不确切理解这些词的深刻涵义,“像一汽大众这类企业,可以明确罗列出需求。但很多客户不仅需求不清,连某种需求能不能实现都还是个问号。”

正如“中国制造2025”常被视作以“德国工业4.0”为镜一样,在国内方兴未艾的智慧工厂概念同样源自欧美工业界,典型案例便是德国工业界领头羊西门子在本土建立的安贝格电子工厂,以及在四川成都的安贝格姊妹工厂。在德国“工业4.0”战略报告中,智能工厂意味着人类、机器和资源能够实现互相通信,就像社交网络中一样自然。智能产品“知道”它们如何被制造出来的细节,也知道它们的用途。

投资动力何来?

《经济学人》杂志最近发了一篇题为《依旧中国制造》的文章,该文援引咨询公司贝恩(Bain)的戴加辉(Stephen Dyer)的评价称,《中国制造2025》中那些更适度的目标可能会成功。该计划的近期目标是提高质量、生产率和数字化,并扩大数控机床的使用。戴加辉指出,所有这些已经在其他国家的世界一流制造企业里广泛使用。推动投资也许很有助于中国的后进企业奋起直追。但在看到商业利益之前,企业可能并不具备投资的动力,“你不能催着公司投资。如果不合理的话,它们就不会做。”

|