2014年德国汉诺威国际工业博览会西门子公司的展台前人头攒动:一条代表“未来制造”的汽车生产线抓住了参观者的眼球。两台库卡机器人正完美配合,装配大众高尔夫7系轿车的车门。 这些机器人不仅具备娴熟的装配技艺,它们还懂得彼此沟通——如果前一台机器人提高速度,它会提前通知后一台机器人做好准备;它们甚至还能灵活变换工作任务,几分钟前还在安装车门,几分钟后就可能开始另一项新任务,比如安装方向盘,甚至喷涂油漆。

“机器对话”(M2M,Machine-to-Machine,机器对机器的通信)是按部就班的自动化生产的一次跨越,也是未来制造的标志之一。 沟通是未来智能制造的核心要素——这种沟通包括人与人、人与机器、机器与机器之间的信息交换。对于人来说,1/10秒意味着实时;而对于制造过程来说,要做到高效精准,机器间的沟通就必须做到百万分之一秒,甚至更低。懂得交流的机器让整个制造过程更加智能:机器可以用自己的语言交换信息;可以借助海量数据提供的“经验”,对生产中复杂的状况做出精准判断;它们还逐步发展出“模仿”、“学习”能力,甚至懂得自行组织生产,从而不断提升生产效率。

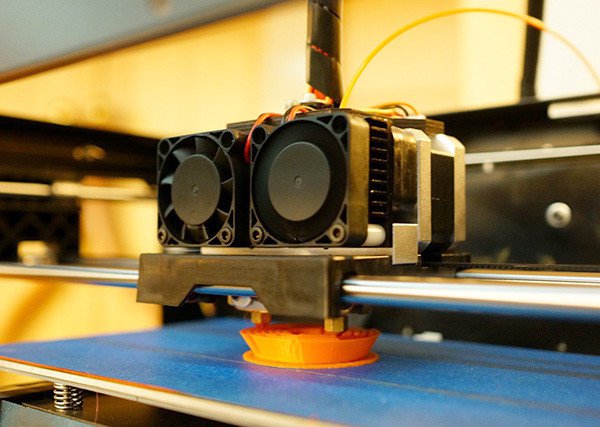

改变的不仅仅是机器,其他生产要素也在向数字化的方向发展。汉诺威工业博览会现场,“未来制造”的场景随处可见:高度逼真的产品软件设计系统;戴上3D眼镜就能直接参观的虚拟工厂;虚拟仿真的智能生产线;可以打印出金属零部件的3D打印制造;就连谷歌眼镜也成了人们控制生产线的工具。 “我们正在目睹一场深刻的工业生产变革,它也被称作‘第四次工业革命’。”西门子股份公司管理委员会成员鲁思沃教授(Prof.Dr.Siegfried Russwurm)说。相对于德国定义的以蒸汽机时代、流水线生产、自动化生产为标志的前三次工业革命,“第四次工业革命” 将建立于信息物理融合系统(CPS)之上。

工业柔实力:个性化产品的批量化生产

人们对个性化需求的日益增强,当条件具备时,此前为提高生产效率、降低产品成本的规模化、复制化生产方式也将随之发生改变—— 工业4.0时代,个性化产品将以高效率的批量化方式生产。“个性化”是精耕细作、灵活创意的代名词,“规模化”曾经意味着大批量、重复生产,智能制造就是让“个性化”和“规模化”这对工业生产中的矛盾相融合的生产方式,互联网则能够让制造链条上的各个环节更加紧密、高效协作。

从制造到服务:工业互联网重新定义价值链

在美国,GE倡导的“工业互联网”革命正如火如荼。与工业4.0的基本理念相似,它同样倡导将人、数据和机器连接起来,形成开放而全球化的工业网络,但其内涵已经超越制造过程以及制造业本身,跨越产品生命周期的整个价值链,涵盖航空、能源、交通、医疗等更多工业领域。

从创造价值的角度来看,GE认为工业互联网的价值可以从三方面体现:第一,提高能源的使用效率;第二,提高工业系统与设备的维修和维护效率;第三,优化并简化运营,提高运营效率。 相比于工业4.0,工业互联网更加注重软件、网络、大数据等对于工业领域的服务方式的颠覆—— 与德国强调的“硬”制造不同,“软”服务恰恰是软件和互联网经济发达的美国经济最为擅长的。

工业4.0是中国制造业转型的契机。“虽然德国最先提出工业4.0,但其应用市场有限,我认为工业4.0真正能够成功的市场在中国。”李杰说。“从竞争的角度来看,我们从不把中国视为对手,”鲁思沃说,“中国拥有全球最大的机器设备市场,我们完全可以很好地合作,共同开发其中的价值。

|